【师大榜样·教师篇】张慧君: 教学路上立己达人 科研途中创新引领

【编者按】为大力弘扬教育家精神,深入贯彻落实学校第三次党代会精神,党委宣传部开设《师大榜样》专栏,深入宣传报道学校师生、广大校友中的杰出代表,充分发挥他们示范引领作用,着力宣传他们勤奋刻苦、昂扬向上的精神风貌,砥砺前行、敢于创新的奋斗精神,追求卓越、实干担当的崭新业绩,为广大师生树立学习榜样,形成唱响主旋律、传播好故事、汇聚正能量的校园文化环境,推动学校事业高质量发展。

在淮北师范大学的校园里,有一位身影常年忙碌:他既在讲台上传道授业,也在试验田里培育新种,更在乡村大棚里指导农户——他就是生命科学学院张慧君教授。从2014年博士毕业入职至今,十一年间,他以“立己达人”的教学初心、“敢破空白”的科研勇气、“扎根大地”的服务热忱,在瓜类遗传育种领域写下了一段充满“甜蜜”的奋斗故事。

张慧君,生命科学学院教授,安徽省西瓜甜瓜生物育种工程研究中心(筹)负责人,园艺学博士后,全国创新创业优秀博士后,江淮优才(C),硕士生导师,安徽省蔬菜体系岗位科学家,安徽省新型职业培训名师,获批安徽省高校优秀青年基金,安徽省高校杰出青年基金,先后主持国家自然科学基金,安徽省重点研发,安徽省科技特派团项目,淮北科技重大专项等项目10余项,发表论文40余篇,主持培育国家级新品种5个,授权国家发明专利5项,参与制定标准2项,获全球卓越工程师大赛优秀成果转化奖,省部奖4项。中国园艺学会西甜瓜专业委员会青年委员,安徽欧美同学会(安徽留学人员联谊会)理事,安徽省园艺学会理事,第八届安徽省互联网+创新创业大赛优秀指导教师,安徽省标本大赛优秀指导教师;获校级教学成果特等奖一项,校级教坛新秀,校级优秀教师,校级优秀本科生指导教师,校级优秀毕业实习指导教师。

教学传帮带:让育人之花扎根结果

“教育不是独奏,而是合唱”。作为党员教师,张慧君深知“立德树人”是教学的根基,而青年教师的成长则是教育事业传承的关键。入职以来,他主动扛起“传帮带”责任,积极指导郑洁、刘春、李虎、王继源、郭延亮等青年教师上好园艺植物栽培学实验、特种蔬菜栽培学等课程。“实验课不仅要教操作,更要让学生看见‘科研的温度’”。从逐字推敲教案到示范引导学生观察西瓜甜瓜雌花发育,他以言传身教让团队牢记“德高为师,身正为范”,引导团队教师爱岗敬业、爱生如子。在他的带动下,青年教师刘春深耕教学创新,3年间获批3项省级教研项目,先后获评“淮北好人”“安徽省最美家庭”,还成为淮北市科技特派员、高级农民培训师资成员,2023年更获全国大学生电子商务“三创”挑战赛“优秀指导教师奖”,成长为青年教师中的佼佼者。

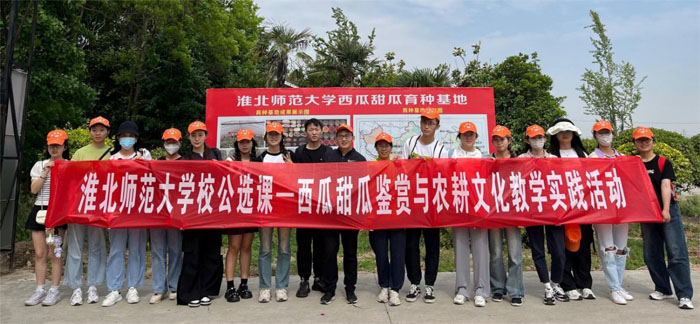

培养学生时,张慧君坚持“科研育人”理念。他带着学生走进育种基地,参与种质资源整理、田间数据记录,把课堂搬进大棚:“课本上的知识不是冰冷的名词,而是能结出甜果的技术。”如今,他建立的1465份西瓜甜瓜种质资源库,填补了国内外薄皮甜瓜制种优质全雌系的空白;研发的甜瓜快速分子育种技术体系,大幅缩短育种周期;培育的保护地适用型、抗病广适型等系列甜瓜新品种,已产生显著经济与社会效益。而这种“做中学”的模式,不仅让学生们掌握了专业技能,更在学生心中播下了科研报国的种子。

科研勇突破:在“甜蜜”领域啃下硬骨头

育种科研,既要坐得住冷板凳,更要敢啃“硬骨头”。张慧君的科研之路,始终瞄准一个核心——破解瓜类育种的“卡脖子”难题。

我国是全球西瓜、甜瓜种植面积最大的国家,但白粉病频发常导致减产甚至绝收,让农民蒙受巨大损失。读博时的张慧君便埋下一个念头:培育抗病新品种,为农民解困。起步时,他既无团队也无基地,从农户手中租下一亩大棚,独自完成播种、育苗、授粉到收获的全流程。当带着抗病品种找村民推广时,质疑声接踵而至。为打消顾虑,他免费提供种苗,蹲在田间手把手教技术。

2021年,他培育的抗病品种终于在村民大棚里结出硕果。2022年,他斩获全国首届博士后揭榜领题赛银奖;同年,安徽省西瓜甜瓜生物育种工程研究中心获批成立,他建起6名博士组成的科研团队。他还通过组织学术会议、举办沙龙凝聚学科力量,近五年受邀参与多场学术讲座,让淮北师范大学园艺学科的影响力持续扩大。

这份坚守也赢得了广泛认可:2023年3月,《淮北新闻联播》等媒体专题报道其团队服务“三农”事迹;同年11月,《朝闻天下》以3分钟时长讲述“博士后张慧君和他的甜蜜事业”;安徽广播电视台《新安夜空》等平台相继聚焦,其带领的相山区蔬菜产业发展科技特派团入选“全国大美科技团”,作品《心里的一片甜》获淮北党员电视教育片二等奖。

服务接地气:把论文写在祖国大地上

“用知识助力乡村振兴,是我们的使命。”作为共产党员,张慧君始终把服务的根扎在田野里。2023年,他参与相山区高素质农民培训5次、覆盖900人,为淮北市农业人员培训300人,指导烈山区石榴种植技术培训100人;多年来,他协助举办扶贫技术培训班20余期,培训农民超1000人次,编写的《西瓜甜瓜栽培技术》成了农户的“致富经”,通过技术帮扶带动贫困户脱贫。

“实验室的成果,要经得起泥土的检验。”作为安徽省科技特派团成员,他的足迹遍布淮北田间地头:在油坊村蔬菜基地察看甜瓜长势,为杨海珍家庭农场制定白粉病防治方案,用技术破解种植“急症”。2023年11月得知油坊村想发展南瓜产业却缺销路,他主动牵线合肥龙头企业安徽江艺天汇农业科技有限公司,促成贝贝南瓜种植合作,为乡村产业注入科技动能。“自从和淮北师范大学合作后,我们农场的西瓜亩产量提高了20%,西瓜品质提高了很多,而且效益非常好。通过这次校地合作的带动,也把我们全村的西瓜种植户带动起来,人均收入平均多增收400元左右。下一步,我们将继续和淮师大合作,把西瓜、甜瓜产业做好。”四铺五铺村党总支书记赵彬的话,道出了科技赋能的实效。张慧君则说:“我和我团队成员今后会继续努力,加速新品种的选育,并制定合理的栽培技术措施,为我市农业、农村、农民作出我们的贡献,用我们的知识来助力我市乡村振兴。”

从1465份种质资源库到农户增收账本,从青年教师的成长轨迹到乡村大棚的累累硕果,张慧君用十一年坚守,诠释了高校教师“为党育人、为国育才”的初心,践行了科研工作者“把论文写在祖国大地上”的誓言。他的“甜蜜”事业,仍在向更广阔的田野延伸。

(文:李畅羽/图:范玉朋/初审:李畅羽/审校:方芳/终审:谢天勇)