【党代会专栏·一线传真】历史文化旅游学院:深耕教坛守初心,奋楫笃行谱新篇

【编者按】:淮北师范大学第二次党代会以来,学校各基层单位聚焦特色鲜明高水平师范大学奋斗目标,凝心聚力、守正创新、砥砺奋进,推动学校各项事业全面发展。在学校第三次党代会即将召开之际,为展示各基层单位五年多来取得的成就和经验,我们推出“党代会专栏”之“一线传真”系列报道。本期推出历史文化旅游学院:《深耕教坛守初心,奋楫笃行谱新篇》

自学校第二次党代会以来,历史文化旅游学院严格落实立德树人根本任务,秉持“优学风、树师风、重教风、扬校风”的理念,以培养卓越中华优秀传统文化传承人为目标,构建“文史+文旅”双引擎学科格局,深化专业体系与课程体系改革,在学科建设、科学研究、社会服务、人才培养等方面取得跨越式发展。

一、党建引领,不忘初心保发展

学院党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面加强党组织建设。结合专业特色,积极开展“三会一课”、主题党日等活动,创新活动形式与内容,强化思想政治教育,提升党员党性修养。开展“党建+教学”“党建+科研”“党建+服务”等系列融合活动,让党建工作深度融入学院事业发展的各个方面。

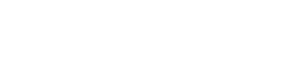

学院党员教师带头积极投身课程思政建设,将思政元素巧妙融入专业课程,培养学生的家国情怀和社会责任感。党员教师在科研项目中勇挑重担,带领团队攻克科研难题,推动学院科研水平不断提升。学院工会为广大教职工营造健康、和谐的工作生活氛围,2022年获评安徽教科文卫体系统“模范职工小家”,为学院高质量发展作出积极贡献。同时,学院党委引导学生党员发挥模范带头作用,在社会实践、志愿服务、创新创业等活动中,学生党员以身作则,带动广大同学积极参与,营造了良好的学习氛围和校园文化。

二、双引擎驱动,学科融合强特色

学院贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神,以历史文化为底色,以文旅融合为特色,构建“文史+文旅”双引擎驱动的学科融合格局,发展势能不断增强。

打造学科发展高端矩阵。中国史学科以省字头“6321”为重要支撑,学科发展高端矩阵不断完善。学院现有6个省级平台,包括近两年获批的安徽省大运河文化研究中心、安徽省铸牢中华民族共同体意识研究基地和文旅融合省级现代产业学院。连续获批3个科研创新团队,培养2名省级高层次人才。由牛继清教授主纂的《安徽文献总目》获省社会科学奖一等奖,实现学校在该奖项上零的突破。学院多名教授参与安徽文化强省建设重大项目《安徽文库》的编纂并分别担任副总主编和分目主编。4名老师获得博士生导师资格。目前中国史学科已在安徽特色文献与文化、区域历史文化和大运河文化研究、中华民族三交史、史学理论与史学史等方向形成鲜明特色和重要影响,为学校博士授予单位建设提供有力支撑。

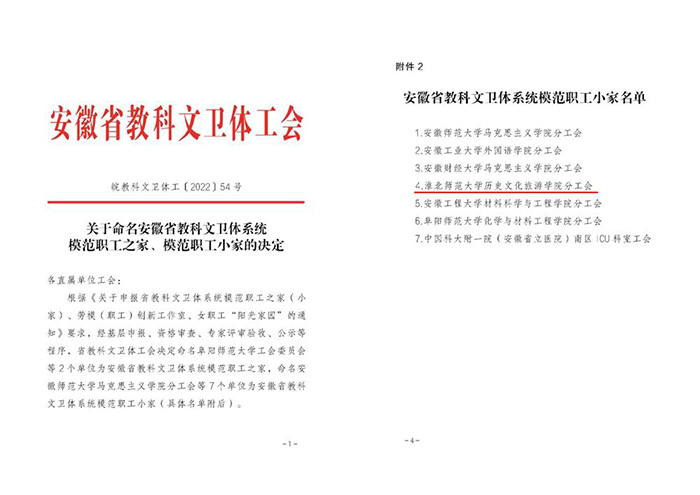

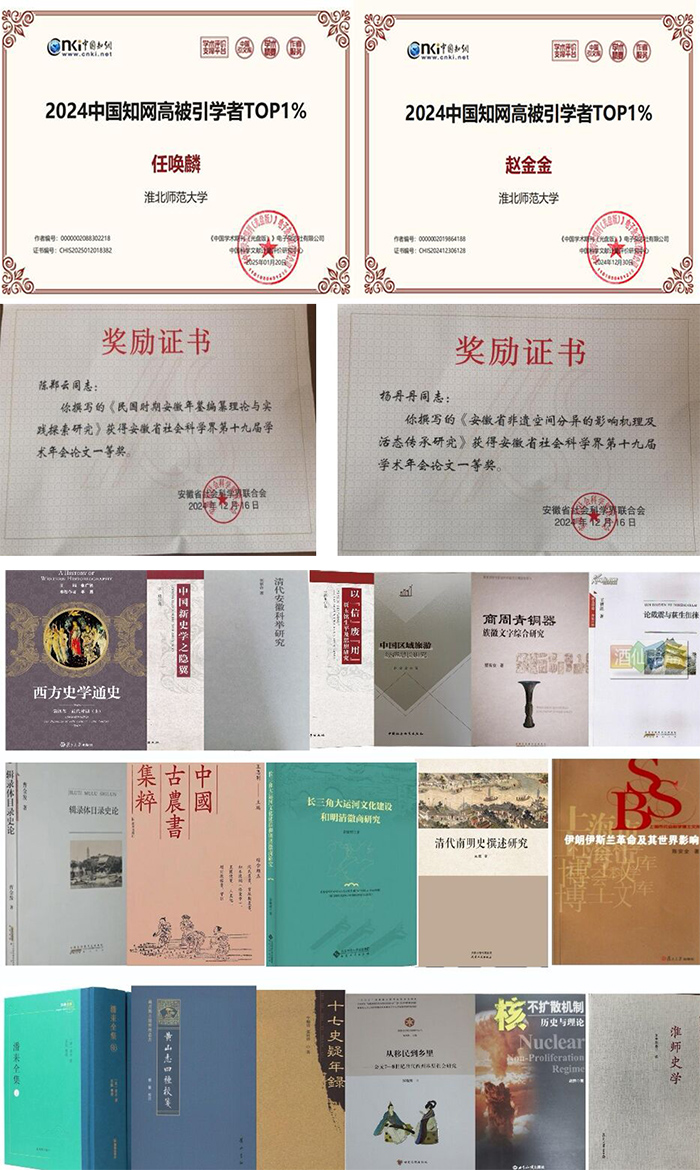

深耕有组织科研成绩显著。五年多来,共获批11项国家社科基金项目(包含1个重大项目子课题),立项总数稳居全校前2名;连续获批省哲社规划重大项目2项,省高校优秀青年科研项目1项;在《史学理论研究》《史学史研究》等权威期刊发表学术论文100余篇,出版《安徽文献总目》《清代安徽科举研究》等学术著作20余部。2名教师上榜中国知网高被引学者TOP1%榜单。

专精教育教学成效明显。五年多来,学校增设“研学旅行指导”微专业,开设《中华民族共同体概论》课程,成功实现学科交叉。获批省级教学成果三等奖1项、校级教学成果特等奖1项、省级一流课程4门、新编省级规划教材3部、课程思政示范课程1门、省级新文科建设项目2项、省级教学团队1个、现代产业学院1个,3位教师入选省高校教学名师。

三、深化合作,服务产业显担当

学院充分发挥学科专业优势,积极融入地方经济社会发展,以智库服务为抓手,助力地方文化建设与经济发展。

聚力皖北地方优秀文化传承与弘扬。组织出版的《淮北历史文化丛书》荣获安徽省社会科学知识普及优秀读物奖。编纂《淮北通史》《中华民族交往交流交融史料汇编安徽卷》等,为地方文化传承与发展贡献力量。承担省文旅厅“淮北旅游资源普查”和“国家文化公园(安徽段)建设保护规划”“濉溪文化旅游融合发展研究”等横向项目,编制6项区域发展规划,为地方文旅产业发展提供智力支持。安徽省大运河文化研究中心提交的《创建大运河国家文化公园“安徽模式”》等咨政报告获省市领导批示,为地方决策提供参考。

助力乡村振兴和产业发展。熊帝兵等教授深入地市、乡村开展乡村振兴、非遗传承、研学旅行等培训,体现学院服务社会的责任担当。学院与烈山区、濉溪县等地方政府及淮北文旅体局、黄山文旅、淮北文投等企事业单位签署了合作框架协议,实现了校地合作的深度融合与多点开花。2024年学院承担的横向项目经费达117万,较上年度增长达7倍以上。

四、善教崇学,人才培养结硕果

学院扎实推进“三全育人”工作,构建了“涵德、创智、强体、融美、善劳”的“五育”并举工作格局,人才培养取得丰硕成果。

聚力综合素质拓展,人才培养质量高。学院聚焦学生全面发展需要,结合专业特色和第二课堂,举办非遗进高校、“曲水流觞・花神宴”春日茶会等活动,产生广泛社会影响。学生积极参加志愿服务社会实践蔚然成风,组建的淮北市大学生防空防震科普讲师团,连续13年深入社区开展300余场志愿服务活动。1支暑期社会实践团队获批国家级重点团队,受到中国日报、中华网等多家媒体持续报道。学生在各类竞赛中斩获佳绩,如2022级许仁静荣获安徽省第三届大学生讲思政课决赛(本科组)特等奖;2020级秦路路、徐文清在第三届安徽省高等师范院校历史学师范专业教学技能竞赛中荣获一等奖等。

开展分类就业指导,学生就业质量好。学生考研录取率连续两年高于全校平均水平,2024年突破20%,学生多被“双一流”高校和社科院录取。毕业生还积极投身国防,13名学生应征入伍,2022届毕业生韩海洋获“优秀新兵”称号,成功考取陆军工程大学,6名学生成为西部计划志愿者,在西藏、新疆等地扎根奉献,更有众多毕业生成长为中小学基础教育事业的骨干教师,奋斗在文化遗产传承与保护、旅游等领域成为业界精英。

(文图:赵娟、曹婵婵 /审核:李曼曼/审校:谢天勇/终审:董强)